Ведущая германская газета "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (город Франкфурт) опубликовала блестящую статью о нашем РАССЛЕДОВАНИИ {материал опубликован в разделе "политика"}:

- Ungesühnt, doch nicht vergessen – Friedrich Schmidt – Donnerstag, 24.08.2017, Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH.

Специальный репортаж из города Томска, на основе многочасовой беседы с Денисом Карагодиным и многодневной городской экспедиции по местам событий, нарратора Friedrich Schmidt:

Ungesühnt, doch nicht vergessen. Im westsibirischen Tomsk hat ein junger Russe die Schuldigen am Mord an seinem Urgroßvater in Stalins Großem Terror ermittelt – sein Ziel ist Rache. <...> Er spricht von "familiärer Sorge für die Nächsten", hat in die Signa- tur seiner E-Mails hinter seinen Namen in Klammern das Wort "Urenkel" gesetzt, wie um die Berufung zu erklären. "Meine Motivation sind Rache und Vergeltung, sonst nichts", sagt Karagodin, der schnell spricht und so entschlossen, dass Wider- worte unnötig bremsen würden. „Es ist ein Mord geschehen, man muss die Schuldi- gen finden und vernichten. Physisch ist das unmöglich, weil sie tot sind, aber juris- tisch und symbolisch ist das möglich. Alles andere sind Methodologie und eine Praxis, die möglichst effektiv sein muss." <...> Er sieht sich in einer Familientradi- tion: in einem Kampf, den seine Urgroßmutter begann, die aber weder lesen noch schreiben konn- te. Ganz anders der Urenkel, Absolvent der Fakultät für Philosophie der Tomsker Universität. „Ich kann mich der Sache mit meinem Arsenal annehmen“, sagt Kara- godin. Als besonders scharfe Waffen gel- ten ihm die Schriften der französischen Poststrukturalisten. Einerseits durch die Erkenntnis, dass die Sprache der Macht mit ihren Chiffren, Codes und Formeln das Handeln ihrer Funktionsträger be- dingt. Deshalb, sagt Karagodin, sei der „legalistische Ansatz“ im Umgang mit den Behörden der effektivste: Er ver- gleicht sich mit einem Schlangenbeschwö- rer, der bei den Beamten mit seinen skru- pulösen Schriftsätzen mit den richtigen Worten genau die Reflexe auslöse, die er für seine Zwecke benötigt. Andererseits ist Karagodin selbst frei von der Urangst der Staatsdiener vor Fehler, Rüffel und Maßregelung: Er weiß sich, den Denkern sei Dank, über die vermeintlichen Unaus- weichlichkeiten des Da- und So-Seins er- haben, weil er die Realität nur als ein Sze- nario unter vielen möglichen Varianten sieht. So entschieden und auch heiter wirkt Karagodin, dass seine Geschichte wie Werbung für Frankreichs Freigeister klingt, mit Foucault und Derrida als Pa- ten für die Änderung der Wirklichkeit. Zumindest, so Karagodins Ziel, in diesem einen Fall. <...> – Friedrich Schmidt – Donnerstag, 24.08.2017, Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH – http://plus.faz.net/politik/2017-08-24/ungesuehnt-doch-nicht-vergessen/46311.html

Благодарим автора Friedrich Schmidt за его внимание, проницательность и блестящий слог, а газету "Frankfurter Allgemeine Zeitung" за проявленный интерес, профессионализм и объективную подачу информации.

Спасибо!

В статье упоминаются:

- НОСКОВА Екатерина Иванона – палач Томского ГО УНКВД по НСО ЗСК СССР, инспектор 8-го отдела Томского ГО УНКВД по НСО ЗСК СССР – прямая убийца КАРАГОДИНА Степана Ивановича.

- ЗЫРЯНОВ Николай Иваноич – палач Томского ГО УНКВД по НСО ЗСК СССР, помощник начальника Томской тюрьмы №3 тюремного отдела УНКВД по НСО ЗСК СССР – прямой убийца КАРАГОДИНА Степана Ивановича.

- ДЕНИСОВ Сергей Тимофеевич – палач Томского ГО УНКВД по НСО ЗСК СССР, комендант Томского ГО УНКВД по НСО ЗСК СССР – прямой убийца КАРАГОДИНА Степана Ивановича.

- ГОРБЕНКО Георгий Иванович – оперуполномоченный 3-го отдела Томского ГО УНКВД по НСО ЗСК СССР – прямой убийца КАРАГОДИНА Степана Ивановича.

- ФЕДОСЕЕВ Луга Григорьевич – агент Томского ГО УНКВД по НСО ЗСК СССР (который был физически обнаружен настоящим РАССЛЕДОВАНИЕМ в момент общения с Friedrich Schmidt в городе Томске) – подозреваемый в убийстве КАРАГОДИНА Степана Ивановича.

- Акт гражданского согласия и примирения – письмо Юлии (внучки ЗЫРЯНОВА Николая Ивановича – палача Томского ГО УНКВД по НСО ЗСК СССР, помощника начальника Томской тюрьмы №3 тюремного отдела УНКВД по НСО ЗСК СССР) в адрес настоящего РАССЛЕДОВАНИЯ и наш ответ на него.

- КАРАГОДИН Степан Иванович – раскулаченный амурский хлебороб, ссыльный в Западную Сибирь, убит сотрудниками Томского ГО УНКВД по НСО ЗСК СССР 21 января 1938 года в городе Томске (Томской тюрьме №3 тюремного отдела УНКВД по НСО ЗСК СССР).

- КАРАГОДИНА (КОСЕНКО) Анна Дмитриевна – жена КАРАГОДИНА Степана Ивановича.

- КАРАГОДИН Денис – правнук КАРАГОДИНА Степана Ивановича и Анны Дмитриевны, CEO KARAGODIN.ORG

Ведем переговоры о том, чтобы сделать текст доступным для всех (сейчас он за пейволом – только для подписчиков газеты).

UPD. 25.08.2017. Договоренность досигнута!

Согласно договоренности с юристами Frankfurter Allgemeine Zeitung, текст статьи "Ungesühnt, doch nicht vergessen", в виде исключения, разрешено разместить легально на KARAGODIN.ORG (но, без фотографий), сроком на 6 месяцев, т.е. до 25.02.2018 года.

Републикация:

- Ungesühnt, doch nicht vergessen – Friedrich Schmidt – Donnerstag, 24.08.2017, Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH.

Ungesühnt, doch nicht vergessen

Im westsibirischen Tomsk hat ein junger Russe die Schuldigen am Mord an seinem Urgroßvater in Stalins Großem Terror ermittelt - sein Ziel ist Rache.

Von Friedrich Schmidt

TOMSK, im August

Stolz schaut die alte Frau auf ihrem Grabsteinfoto. Sie zieht den linken Mundwinkel leicht hoch, etwas spöttisch sieht es aus. Es ist ein Blick ohne Reue und mit dem Selbstbewusstsein, das ihr die vielen Orden an der Brust geben mögen, die sie für Verdienste in Arbeit, Kampf und Krieg bekommen hat. Für das Foto, das zu ihrem Grabesbild werden sollte, hatte sie sich fein gemacht, über die weiße Bluse eine schwarze Weste gezogen und daran ihre vielen Medaillen sowie den Roten Stern geheftet. Als sollte das, was im Leben für Ansehen und Auskommen stand, noch im Tod ein Panzer gegen Anfechtung und Zweifel sein.

Hier, in Reihe 109 des Friedhofs Baktin, einige Kilometer östlich der sibirischen Stadt Tomsk, ruht Jekaterina Michajlowna Noskowa. Laut dem Schild auf ihrem Grabmal aus silbrigem Metall, welches das örtliche Besteckwerk auch für viele weitere hier begrabene Tomsker gefertigt hat, wurde sie 1902 geboren und starb 1989. Rechtzeitig vor dem Ende der Sowjetunion, deren Beamte ihr diese Ruhestätte in einem Abschnitt für Militärbegräbnisse zuerkannten. Hier liegt Noskowa bis heute, unter Birken und Plastikblumen auf ihrem Grab. Davor aber liegen an diesem Sommertag, an dem die Wolken schnell über den Himmel ziehen und Gewitterregen und Sonne einander abwechseln, die Reste einer Apfelsine im Gras.

Die Schalen bemerkt Denis Karagodin sofort, sie waren noch nicht hier, als er das Grab Mitte Juni fand. Sofort fragt er sich, wer Noskowa besucht haben könnte. Denn von Kindern oder Verwandten der Frau hat Karagodin, 35 Jahre alt, geschorener Kopf und blaue Augen, bei seinen jahrelangen Recherchen nichts erfahren. Er hat es auch nicht darauf angelegt, weil diese Frage nicht relevant war für seinen Fall, den, wie er im Ermittlerjargon sagt, "Case".

Das Entscheidende hat Karagodin herausgefunden: Dass die vermeintliche Kriegsveteranin Noskowa, die auch für den Sieg über die Deutschen Orden bekommen hat, nie an der Front im Westen äußere Feinde, sondern hier in Sibirien "Volksfeinde" tötete. Dass die spätere Regionalführungskraft des Geheimdienstes vor achtzig Jahren nicht, wie es offiziell hieß, Schreibarbeiten erledigte, sondern als Henkerin in Stalins Großem Terror Todesurteile vollstreckte, vermutlich tausendfach; verdeckt zwar, aber doch mit einem Ritterschlag für Eingeweihte, einer Würdigung im Tomsker Parteiblatt "Rotes Banner" 1937 als "aktiver" Mitarbeiterin der örtlichen Zweigstelle des Innenministeriums NKWD. Das Zeitungsbild dazu zeigt Noskowa, damals Mitte 30 und mit dunklem Haar, schon mit demselben stolzen Blick, mit dem sie auch von ihrem Silbergrabmal die Nachwelt mustert.

Das alles hat Denis Karagodin in mühevollem Ringen mit Agenten und Archivaren herausgefunden, weil unter den Opfern sein eigener Urgroßvater war, Stepan Karagodin, geboren 1881 und zuletzt Pförtner am Tomsker Müller- und Getreidespeicherinstitut. Ausweislich des Erschießungsprotokolls zum Befehl Nummer 159/814 der NKWD-Leitung im Nowosibirsker Gebiet vom 13. Januar 1938 vollstreckten die Inspektorin der achten Abteilung des Tomsker NKWD, Noskowa, der Kommandant des Tomsker NKWD Denissow, sowie der Assistent der Tomsker Gefängnisleitung Syrjanow am 21. Januar 1938 Todesurteile gegen 36 Menschen, unter ihnen Stepan Karagodin. Auf dem Bild des Erschießungsprotokolls, das der Urenkel auf seiner Internetseite Blog.karagodin.org veröffentlicht hat, sieht man deutlich die Unterschriften der drei: Tod nach Vorschrift, abgestempelt, zu den Akten genommen, weggeschlossen.

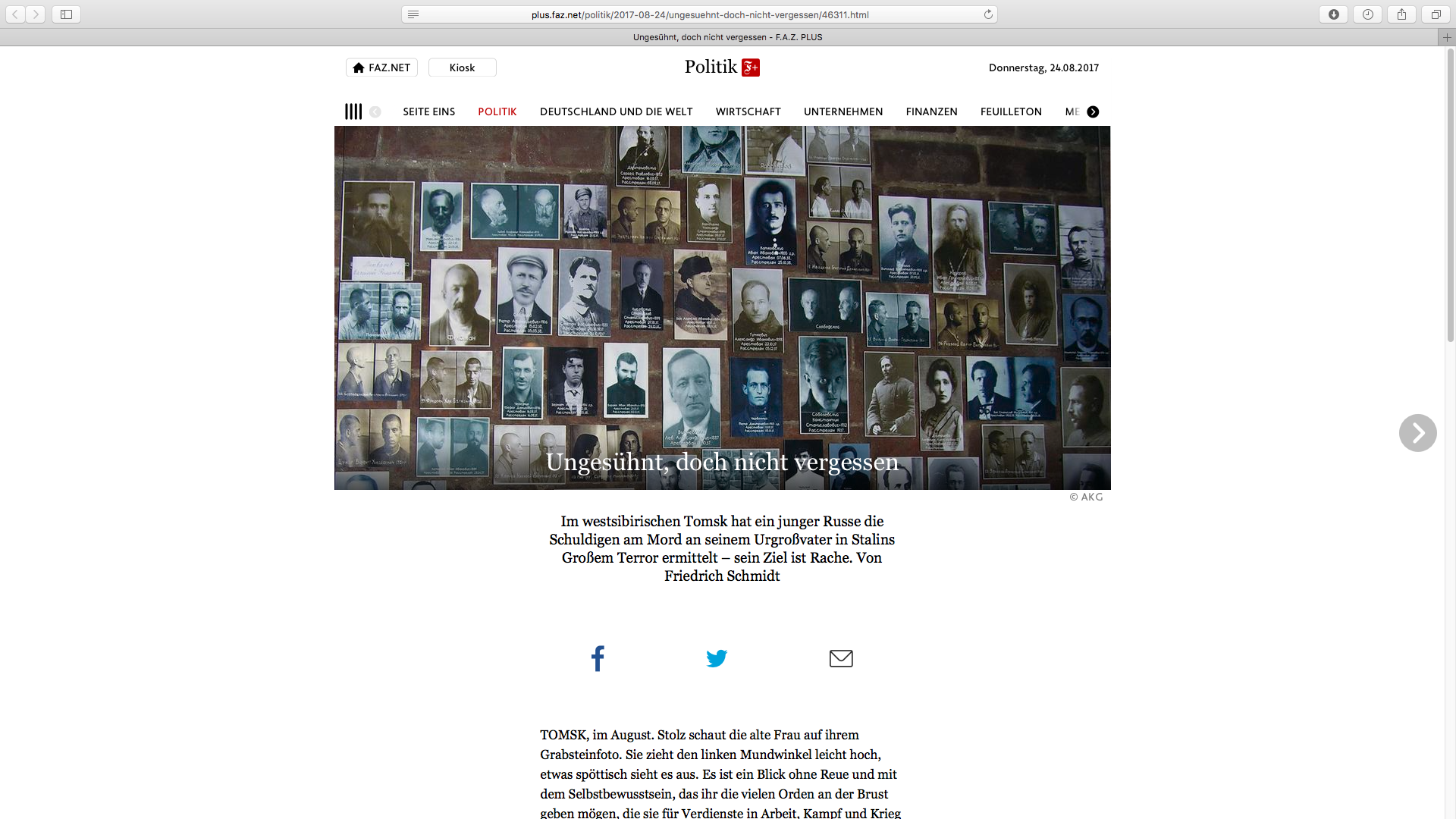

Solche Erschießungen gab es während des Großen Terrors der Jahre 1937 und 1938 täglich. Laut einer offiziellen, aus der Zeit der Entstalinisierung stammenden Zahl wurden damals in der Sowjetunion 681 692 Menschen aufgrund von Todesurteilen wegen angeblicher "antisowjetischer Tätigkeit" erschossen. Stepan Karagodin war einer von Tausenden allein in Tomsk. Zwar wird mancherorts an die Opfer erinnert, wird öffentliches Gedenken akzeptiert. Aber nie gab es eine staatliche Aufarbeitung, geschweige denn eine Bestrafung der Verantwortlichen für ihre Taten. Auch wenn viele Täter dem entfesselten Terror bald selbst zum Opfer fielen, wurden sie unter fabrizierten Vorwürfen hingerichtet, blieben die Morde ungesühnt. Und im heutigen Russland, wo Vertreter und Erben des sowjetischen Geheimdienstes KGB, des NKWD-Nachfolgers, an der Macht sind, ist die Frage nach den Schuldigen ein Tabu: Die Geschichte soll eine Folge von Siegen sein, Hinweise auf Fehler und Verbrechen der Mächtigen werden als Versuche dargestellt, Russland zu spalten und zu schwächen. Stalin, der Urheber des Terrors, gilt zugleich als Vater des Sieges im Zweiten Weltkrieg und der Industrialisierung, und je stärker der Kreml die Propagandatrommel über die Größe von Staat und Führer und Umtriebe äußerer wie innerer Feinde rührt, werden die Verdienste für immer gewichtiger befunden. Dass ein Nachfahre eines Terroropfers am Grab eines Henkers steht, ist in diesem Kreml-Bild von Burgfrieden und Grabesruhe nicht vorgesehen. Auch deshalb steht der Name Stepan Karagodins jetzt für etwas Unerhörtes in Russland: für die Erhellung eines kompletten Mordgeschehens vom Moskauer Politbüro bis zu den Vollstreckern vor Ort, für den Blick auf die Abgründe zügelloser Macht.

Denis Karagodin sieht es als "symbolisch" an, dass er nun an Noskowas Grab steht. Aber er versteht sich nicht als Kämpfer für Geschichtsaufarbeitung im Allgemeinen: Es geht immer um seinen Urgroßvater, den die Fotos als Landmann mit imposantem Bart zeigen und dem Karagodin in seinem Blog eine ausführliche Biographie widmet. Er spricht von "familiärer Sorge für die Nächsten", hat in die Signatur seiner E-Mails hinter seinen Namen in Klammern das Wort "Urenkel" gesetzt, wie um die Berufung zu erklären. "Meine Motivation sind Rache und Vergeltung, sonst nichts", sagt Karagodin, der schnell spricht und so entschlossen, dass Widerworte unnötig bremsen würden. "Es ist ein Mord geschehen, man muss die Schuldigen finden und vernichten. Physisch ist das unmöglich, weil sie tot sind, aber juristisch und symbolisch ist das möglich. Alles andere sindMethodologie und eine Praxis, die möglichst effektiv sein muss."

In der Nacht auf den 1. Dezember 1937 wurde Stepan Karagodin festgenommen, in der Wohnung seiner Großfamilie im Souterrain eines roten Backsteinhauses im Zentrum von Tomsk. Das Haus hat sich erhalten, nur der Stein ist brüchiger geworden, und um die kleine Holztür im Hof, durch welche die Karagodins damals ein- und aus gingen, wachsen Brennnesseln und Springkraut. Die Straße, die mit Kopfsteinpflaster und Bauten aus der Zeit um die Wende zum 20. Jahrhundert das Gesicht der Zarenzeit behalten hat, ist nach Michail Bakunin benannt: Der hierher verbannte russische Theoretiker des Anarchismus lebte Mitte des 19. Jahrhunderts an derselben Adresse wie Stepan Karagodin in einem hölzernen Vorgängerbau ein paar Jahre, ehe er sich über Japan nach Westeuropa absetzte.

Karagodin war für die Häscher des NKWD, die Stalins Vorgaben zur Vernichtung "antisowjetischer" Elemente zu erfüllen hatten, ein naheliegendes Opfer: Er war schon 1921 im fernöstlichen Amur-Gebiet beschuldigt worden, an einem Aufstand gegen die Bolschewiken beteiligt zu sein. Sieben Jahre darauf war er wegen "konterrevolutionärer Sabotage" verhaftet und nach Westsibirien verbannt worden. Mit seiner Familie siedelte sich Stepan Karagodin dann in Tomsk an - und geriet in eine Kampagne gegen angebliche "japanische Spione". Er wurde in das NKWD-Untersuchungsgefängnis gebracht, in dem heute eine Bank und im Souterrain ein kleines Museum untergebracht sind. Man kann die Zellen besichtigen, in denen die Terroropfer wie Karagodin damals zu Geständnissen gepresst wurden. Seine Frau wollte ihm noch einige persönliche Sachen bringen, wurde aber weggeschickt. Zehn Jahre später sollte sie an dem Haus in der Bakunin-Straße auf die Rückkehr ihres Mannes warten, in der Hoffnung, er werde dann, nach dieser verbreiteten Strafdauer, aus einem der Lager des GULag-Systems nach Hause entlassen. Erst 1955, zwei Jahre nach Stalins Tod, kam die Nachricht von Stepan Karagodins Tod. Fälschlicherweise hieß es in dem Rehabilitierungsdokument, er sei "in der Haft verstorben".

Man kann auch das Stadtgefängnis sehen, in dem Stepan Karagodin, wie sein Urenkel herausfand, mit den anderen Todgeweihten 1938 die letzten Tage verbrachte: Es war schon unter den Zaren ein Gefängnis und ist es noch heute. Der Bau wurde renoviert, aber die Mauer zum Hof mit dem Zaun darauf ist noch dieselbe wie damals. Auf dem Gelände gleich hinter dem Gefängnis wurden die Leichname der Erschossenen entsorgt, es musste schnell gehen, so viele waren es. Man verscharrte sie in einem natürlichen Graben, der nach und nach mit weiteren Leichnamen, auch mit Industrie- und Hausmüll aufgefüllt wurde. Daneben wurden später Garagen und auch einige Häuser gebaut. Es ist ein wüster Ort: Eine aufgelassene Bahnstrecke führt hier entlang, wenn es geregnet hat, rutscht man im lehmigen Boden Richtung Gleise. Hohes Gras und Unkraut wuchern zwischen Pfützen, Reifen, Tüten, Planken, Plastikflaschen. Die Gebeine der allermeisten Erschossenen liegen hier immer noch irgendwo unter den Schichten von Müll im Boden. Mitstreiter von Memorial, der Menschenrechtsorganisation, die sich um das Andenken der Opfer der Terrors kümmert und auch das kleine Museum im ehemaligen NKWD-Untersuchungsgefängnis betreibt, fanden hier 1995 Knochen und Schädel von sieben bis zehn Menschen; 2002 wurden die Überreste in einem gemeinsamen Grab auf dem Friedhof Batkin bestattet. "Eure Namen sind unbekannt, die Erinnerung an euch lebt", steht darauf an einem schwarzen Kreuz. Das Sammelgrab liegt nur einige Minuten Fußmarsch von dem Veteranengrab der Frau entfernt, die diese Menschen womöglich erschossen hat - und deren Panzer aus Heimlichkeit und Orden Denis Karagodin nun mit seinen Nachforschungen durchstoßen hat.

Er sieht sich in einer Familientradition: in einem Kampf, den seine Urgroßmutter begann, die aber weder lesen noch schreiben konnte. Ganz anders der Urenkel, Absolvent der Fakultät für Philosophie der Tomsker Universität. "Ich kann mich der Sache mit meinem Arsenal annehmen", sagt Karagodin. Als besonders scharfe Waffen gelten ihm die Schriften der französischen Poststrukturalisten. Einerseits durch die Erkenntnis, dass die Sprache der Macht mit ihren Chiffren, Codes und Formeln das Handeln ihrer Funktionsträger bedingt. Deshalb, sagt Karagodin, sei der "legalistische Ansatz" im Umgang mit den Behörden der effektivste: Er vergleicht sich mit einem Schlangenbeschwörer, der bei den Beamten mit seinen skrupulösen Schriftsätzen mit den richtigen Worten genau die Reflexe auslöse, die er für seine Zwecke benötigt. Andererseits ist Karagodin selbst frei von der Urangst der Staatsdiener vor Fehler, Rüffel und Maßregelung: Er weiß sich, den Denkern sei Dank, über die vermeintlichen Unausweichlichkeiten des Da- und So-Seins erhaben, weil er die Realität nur als ein Szenario unter vielen möglichen Varianten sieht. So entschieden und auch heiter wirkt Karagodin, dass seine Geschichte wie Werbung für Frankreichs Freigeister klingt, mit Foucault und Derrida als Paten für die Änderung der Wirklichkeit. Zumindest, so Karagodins Ziel, in diesem einen Fall.

Der Urenkel begann seinen Kampf vor fünfeinhalb Jahren. Im Frühling 2012 fand er Notizen seines Vaters über den Fall, fand eine Kopie der Rehabilitierungsurkunde seines Urgroßvaters. Bald darauf betrat er den örtlichen Sitz des FSB, des Nachfolgers von NKWD und KGB, sprach, so berichtet er es, den nur vordergründig schlichten Satz "Ein Mord ist geschehen", und fragte nach einer möglichen Akte im Ermittlungsarchiv. Gleich war das erste Gesuch zu schreiben. In den Akten, die Denis Karagodin als Nachfahre einsehen durfte, waren Lücken, und auf Kopien, die er bekam, waren Namen verdeckt. Hier hätte der Fall enden können wie für viele andere, die sich auf die Suche nach dem Schicksal ihrer Verwandten machen. Dass das Interesse daran groß ist, zeigt das Memorial-Projekt "Persönliche Angelegenheit eines jeden", das auf einer Internetseite, Dostup.memo.ru, die Tipps für den Zugang zu Archiven gibt. Aber die meisten, die wissen wollen, was geschah, geben den Kampf irgendwann entnervt auf.

Anders Karagodin, der wie ein Mordermittler fragte, wo die Leiche sei und ob die Schuldigen zur Rechenschaft gezogen worden seien. Obwohl auch er die Antwort "Es gibt keine Daten" so oft bekam wie keine andere und obwohl die Arbeit eigentlich "primitiv" sei: "Mit Zugang zu den Akten wäre das alles in einem halben Monat gemacht." So aber galt es herauszufinden, wo wann wer was im NKWD-Vernichtungssystem gemacht hatte. Mit jeder Akte, Liste, Fotografie ging es weiter. Schritt für Schritt vervollständigte Karagodin die Kette, von Stalin als oberstem Organisator über die Moskauer NKWD-Leitung bis zu den Agenten und Staatsanwälten vor Ort, bis zu den Männern, die seinen Urgroßvater festgenommen hatten, zum Fahrer des Autos, das zum Transport verwendet wurde. Die Garage gleich hinter der früheren NKWD-Zentrale, aus der damals die "schwarzen Raben" genannten Wagen losfuhren, um die Opfer abzuholen, ist immer noch ein Staatsbetrieb. Und schließlich bis zu den drei Henkern.

Karagodin richtete seinen Blog ein, um auf seine Suche aufmerksam zu machen. Von allen Nachrichten, die kamen, waren für ihn, wie er sagt, nur vier interessant: Sie stammten von Leuten, die als Nachfahren von Terroropfern ebenfalls Akteneinsicht beantragen konnten. Durch einen Vermerk aus einer Akte aus dem Fall eines ermordeten Nachbarn des Urgroßvaters erfuhr er davon, dass es eine Zweigstelle des Geheimarchivs des FSB in Nowosibirsk gab, gut 250 Kilometer südwestlich von Tomsk. An dieses Archiv schrieb Karagodin, um das wichtigste Puzzleteil zu erhalten: das Hinrichtungsprotokoll. Aus dem Omsker Archiv und der Moskauer Zentrale hatte er schon die üblichen Antworten erhalten; sein Plan B sei gewesen, berichtet Karagodin, Moskauer Duma-Abgeordnete einzuschalten, auf dass diese im Rahmen ihrer Mandatsbefugnisse das Dokument für ihn beantragten; er habe dafür nur noch auf die Absage aus Nowosibirsk gewartet.

Aber dann, am 12. November des vergangenen Jahres, erhielt er mit der Post eine Kopie des Erschießungsprotokolls. Sogar ohne dass darauf die Namen der NKWD-Mitarbeiter unkenntlich gemacht worden wären. Die Kopie war nicht einmal richtig beglaubigt, weshalb Karagodin meint, dass wohl ein Mitarbeiter des Archivs einen Fehler gemacht habe, den er indes mit provoziert habe: "Das war echtes Hacking", sagt Karagodin mit dem Stolz des Jägers. In der unterbliebenen Beglaubigung erkannte er sofort einen Verstoß und schaltete unter Angabe der entsprechenden Vorschrift aus dem Jahr 1983 die Generalstaatsanwaltschaft ein. Mit der Folge, dass Karagodin im Mai noch eine ordnungsgemäß beglaubigte Kopie aus Nowosibirsk erhielt.

Unter den vielen, die sich nach Veröffentlichung des Erschießungsprotokolls in seinem Blog bei ihm meldeten, war auch eine Enkelin von Nikolaj Syrjanow, einem der drei Unterzeichner, der demnach am 21. Januar 1938 Stepan Karagodin und die 35 anderen auf der Liste erschoss. Sie schrieb, erst auf diese Weise erfahren zu haben, was ihr Großvater getan habe, und dass sie nicht mehr schlafen könne. "Ich begreife mit dem Verstand, dass ich nicht schuld bin am Geschehenen, aber das Gefühl, das ich spüre, ist nicht mit Worten wiederzugeben." Einer ihrer Urgroßväter sei zur selben Zeit wie Stepan Karagodin verhaftet worden und nie zurückgekehrt: "So ist jetzt herausgekommen, dass in einer Familie sowohl Opfer als auch Henker waren." Karagodin dankte der Frau für ihren Mut und schrieb, sie werde in ihm "keinen Feind oder Beleidiger finden, sondern nur einen Menschen, der dieses endlose russische Blutvergießen ein und für alle Mal beenden will".

Immer mehr Medien berichteten über Karagodin, auch die kremltreue "Komsomolskaja Prawda" unter der Überschrift, man dürfe nicht die Henker und die Opfer wecken, "sonst kehrt das Jahr 1937 zurück". So war der Tenor auch in den Staatsmedien. Karagodin kann das nicht beirren: "Ich betreibe Lobbying, damit geschieht, was geschehen muss", sagt er. "Ich bin nicht schuld daran, dass diese Arbeit nicht gemacht worden ist. Das ist Sache des Staates, aber der hat diese Arbeit nicht getan." Er will sich aber auch nicht vereinnahmen lassen, nicht von Memorial und auch nicht von Michail Chodorkowskij, dem exilierten Kreml-Gegner, der Karagodin auf eine seiner Konferenzen ins Baltikum locken wollte. Denis Karagodin spricht von "Parasitismus" und sagt, er schütze seinen "individuellen Zugang".

Der sieht als Nächstes vor herauszufinden, wer im Tomsker Gefängnis diente, während Stepan Karagodin dort bis zu seiner Hinrichtung einsaß: Dieser Teil der, so sieht es der Urenkel, Komplizen des Mordes fehlt noch in dem Fall. Dann will er den "Case" in juristische Form bringen - und Klagen einreichen, um die Tat zu sühnen. Die auf der Hand liegenden Einwände, die Justiz werde doch die Klagen unter einem beliebigen Grund, sei es Tod der Beschuldigten oder Verjährung, abweisen, will Karagodin nicht gelten lassen: Schließlich habe das noch niemand probiert, und schon die Einreichung der Klagen sei ein Erfolg, ein "Präjudiz".

Noch aber laufen seine Nachforschungen. Ein anderer Tag, ein anderer Friedhof: Tomsk 2 heißt dieser, er liegt näher am Zentrum der Stadt bei einem Industriegebiet. Unter zwei breiten Heißwasserrohren gelangt man an eine verlassene Bushaltestelle. Auf einem Aushang daran steht, dass Bestattungen auf diesem Friedhof verboten sind. Schon seit Jahren ist das so, der Friedhof verwildert, er wuchert zu, obwohl an manchen Bäumen Grabpfleger mit Zetteln "rituelle Dienstleistungen" anbieten. Eigentlich sucht Karagodin hier einen Mitarbeiter des NKWD, der dabei half, das Verfahren gegen seinen Urgroßvater zu fabrizieren; der Mann liegt, das hat Karagodin herausgefunden, irgendwo auf diesem Friedhof.

Aber gleich am Eingang kommt ihm der Name eines anderen Toten bekannt vor: Auf einem großen grauen Grabstein blickt aus einem Schwarzweißfoto, die linke Augenbraue leicht gehoben, so dass es wie eine ewige Frage aussieht, Luka Grigorjewitsch Fjodossejew, geboren 1906, gestorben 1972. Er diente in den Jahren des Großen Terrors offiziell als Bezirksparteisekretär in Tomsk, tatsächlich aber, das hat Karagodin herausgefunden, als Agent des NKWD. Ein Schreibtischtäter, der nun, wie die Henkerin Noskowa, auf einem Ehrenplatz ruht. "Die Zeit glättet nicht deine tiefe Spur in der Erinnerung und im Herzen", steht auf dem Grabstein. Karagodin liest es und fragt sich, ob das nicht womöglich ein bitterer, ironischer Hinweis von Leuten sei, die um die wahre Rolle des Mannes wussten. Zufallsfunde wie dieser hätten ihm immer wieder geholfen, sagt Karagodin: "Sie entkommen ihrem Schicksal nicht!" Aber immerhin der Gesuchte entkommt für heute der Auffindung seiner letzten Ruhestätte. Zu groß ist der Friedhof und zu überwuchert: Zwischen, über und auf den Gräbern wachsen Büsche und Bäume. Vielleicht könne man im Herbst besser suchen, sagt Karagodin, wenn die Blätter verschwinden, die jetzt die Grabmale verdecken; vielleicht könne man auch einen Anwohner instruieren und gegen eine Prämie mit der Suche beauftragen. Aber einen letzten Anlauf unternimmt er dann doch noch selbst, stapft forschenden Blickes durch die Gräberreihen, unter den mal liebenden, mal müden, mal ratlosen Blicken der Toten.

Friedrich Schmidt – Donnerstag, 24.08.2017, © Frankfurter Allgemeine Zeitung – http://plus.faz.net/politik/2017-08-24/ungesuehnt-doch-nicht-vergessen/46311.html

Лицензия:

Статья "Ungesühnt, doch nicht vergessen" – Friedrich Schmidt – Frankfurter Allgemeine Zeitung републикуется по лицензии на KARAGODIN.ORG с даты 25.08.2017 года, до даты 25.02.2018 года. Без фотографий. В дату 25.02.2018 года текст (по условиям лицензии) будет убран со KARAGODIN.ORG. Все права соблюдены.

Friedrich Schmidt, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 24.08.2017; © Frankfurter Allgemeine Zeitung. All rights reserved. Provided by Frankfurter Allgemeine Archiv.

Последнее обновление: Суббота, 25 мая, 2019 в 22:07.

Расследование КАРАГОДИНА

Расследование КАРАГОДИНА